- マルハチのこだわり

- 会社情報

- 商品情報

- 採用情報

- お問い合わせ

ある日、山形県村山地方出身・研究開発部の女子社員が、A4用紙にびっしり書かれた商品開発企画書を持ってきた。そこには「きゅうり、茄子、みょうが、大葉、ネギ、昆布を細かく刻んで」と、『だし』について書かれていた。『だし』は主に県南部の村山地方、置賜地方で受け継がれてきた、夏野菜を細かく刻んで醤油をかけた郷土料理。当時社長であった私は、「これはヒット商品にはならない。」と、即座に却下した。

翌年、今度は天童市出身・営業企画の女子社員と共に、私のもとにやってきた。「あの企画は無理だ。」と言いかけたとき、二人は自分たちで作った『だし』を私の目の前に差し出した。二人の熱意に圧倒され一口食べると「これはうまい!」と思わず感動。 すぐに商品化に取りかかった。

開発に取りかかった研究開発部は、早速大きな問題に直面した。『だし』は、もともと家庭の冷蔵庫で1~2日で食べきるのが当たり前。ところが、全国で発売するためには最低でも9日間の日持ちが必要であった。

開発方針である保存料を使わずに、野菜の色や食感を生かして日持ちさせるのは至難の業だった。何度も試しては失敗の日々が続いた。やっぱりダメかもしれないと、何度も諦めかけた。しかし、諦めることなく挑戦し続けた末に、なんとか9日間の日持ちに成功しついに商品化にこぎつけた。

2000年5月、大きな期待を持って『山形のだし』を発売。ところが、想定以上に売れ行きは伸びなかった。

山形では『だし』を知っていても、主力の販売先の関東では「だし」と言うと「昆布だし」「かつおだし」などの「調味のだし」を指し、野菜を細かく刻んだ漬物が『だし』ということはまったく理解してもらえなかった。売れない状態が続き、販売中止も頭をよぎっていた。

そんな中、2001年3月のこと、庄内地区営業担当の小華和(酒田市出身)が「社長、私は東京に行きたいです」と言ってきた。「東京に行って何をするんだ?」と聞くと、「山形のだしをガンガン売りたいです。東京に行かせてください。」と彼の迫力と『山形のだし』をなんとしてでも売れる商品にしたいという熱い思いに心を動かされ、たった10分ほどの立ち話で、彼は4月から東京工場で勤務することになった。

埼玉にある東京工場を拠点にしてほぼ毎日、量販店様の売り場に立ち『山形のだし』の試食販売に明け暮れた。「山形の郷土食」「山形の家庭料理」を全面に打ち出し、自ら「漬物王子」と名乗り来る日も来る日も試食販売を続けた。

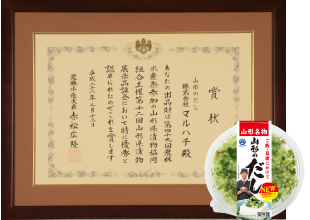

2001年、幕張メッセで開催された「優良ふるさと食品中央コンクール」で農林水産省総合食料局長賞受賞、2002年には山形県漬物展示品評会にて全日本漬物協同組合連合会長賞受賞。次々と栄誉ある賞を受賞したが、すぐに販売増にはつながらなかった。漬物王子の試食販売から7年、首都圏でも少しずつ『山形のだし』の認知度が高まってきた頃、TVなどのメディアで次々と取り上げられ、低迷していた『山形のだし』は一気に有名となり販売が急拡大。ご当地ならではの食や慣習を紹介する「県民情報バラエティTV番組」で取り上げられたり、山形に縁のある著名人までもが『だし』を宣伝してくれた。

そして発売から10年、ようやく大ヒットとなった。『山形のだし』が全国で有名になると山形県内の漬物メーカーが次々と『だし』の製造販売に乗り出した。その数は10数社にも及んだ。

2010年、マルハチの『山形のだし』は、漬物のオリンピックといわれる山形県漬物品評会において「農林水産大臣賞」を受賞。『だし』販売メーカーで名実ともにトップになった。その後、漬物王子は『山形のだし』の立役者としてマーケティング情報専門紙「日経MJ」の一面トップを飾り、20年間の東京生活に区切りをつけ、故郷山形本社に勤務。営業担当者として活躍している。

『山形のだし』の歴史を振り返ると、二人の女子社員の郷土料理への思い、そして漬物王子・小華和の『山形のだし』を絶対に売るんだ!というひたむきな努力が、山形の郷土料理を全国に広めることになったと確信している。

マルハチの『山形のだし』は日本の食卓に欠かせない商品へと進化し続ける。